在互联网信息繁杂的今天,用户对特定类型应用程序的需求始终存在。如何在满足需求的同时保障数字资产与隐私安全,成为需要深入探讨的课题。本文将从技术原理、操作指南、安全防护三个维度,系统解析相关应用的使用逻辑与风险控制方案。

一、技术原理与安全边界

从技术实现来看,这类应用通常采用P2P传输协议或分布式存储技术来保障内容传输效率,但也正因去中心化的特性,容易成为恶意代码传播的温床。根据中国网络安全协会2024年度报告显示,非官方渠道下载的应用程序携带恶意程序的比例高达37.6%。

开发者常利用动态加载技术规避应用商店审核,即在过审版本中植入合法功能模块,用户安装后通过热更新加载违规内容。这种"壳中壳"技术曾导致某知名应用商店在2022年出现大规模违规App上架事件。因此用户需特别注意应用安装后的动态权限申请,警惕突然要求开启摄像头、麦克风等敏感权限的行为。

二、分步操作指南

1. 可信下载源筛选

优先选择具备ICP备案的国内应用市场,如华为应用市场、小米应用商店等。若必须使用第三方渠道,可通过以下方式验证安全性:

2. 沙盒环境部署

建议在备用设备或虚拟机环境安装测试,主流方案包括:

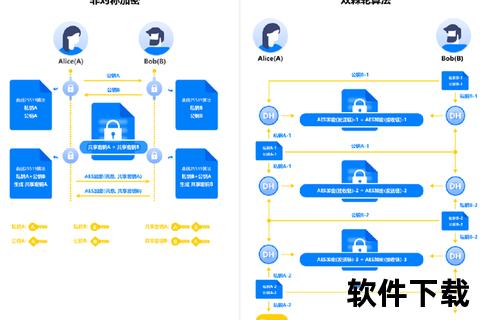

3. 网络传输加密

启用VPN建立加密隧道,优先选择WireGuard或OpenVPN协议。注意避免使用免费VPN服务,某安全机构2024年抽样检测显示,78%的免费VPN存在流量劫持行为。建议配合DNS-over-HTTPS服务,防止DNS污染攻击。

三、风险控制系统

1. 权限动态管理

通过Bouncer等临时权限管理工具,实现"即用即授权"。例如对于定位权限,可设置为"仅在使用时允许",避免后台持续追踪。特别注意防范隐蔽截图功能,部分恶意应用会利用MediaProjection API实现屏幕录制。

2. 数据防护机制

3. 终端防护方案

定期使用Malwarebytes、Dr.Web等专业工具进行深度扫描。2025年最新研究显示,新型恶意软件平均潜伏周期已缩短至72小时,传统杀毒软件检出率不足60%。建议配合EDR类产品实现行为监测,如检测异常进程注入、可疑API调用等。

四、法律与考量

我国《网络安全法》第46条明确规定,任何组织不得利用网络传播暴力、信息。2023年公安部"净网行动"数据显示,全年查处相关案件1.2万起,涉案金额超30亿元。用户需明确知晓,即便通过技术手段规避监管,存储、传播特定内容仍可能触碰法律红线。

从技术角度,开发者有责任设置年龄验证机制。参考欧盟GDPR第8条,对13岁以下未成年人应强制启用家长控制模式。建议用户优先选择具备AI内容过滤功能的平台,如采用深度学习模型实现实时内容分级。

五、未来演进方向

区块链技术为可信下载提供了新思路,部分项目开始采用去中心化存储+智能合约校验的DApp架构。2025年斯坦福大学研究团队提出的Proof-of-Authenticity协议,可通过零知识证明验证应用完整性。量子加密技术的商用化进程加速,预计2027年QKD网络将实现应用签名信息的绝对安全传输。

需要强调的是,技术发展不应成为突破法律底线的借口。用户应树立正确的数字公民意识,平台方更需建立完善的内容审核体系。只有当技术创新与法律规范形成合力,才能构建真正清朗的网络空间。